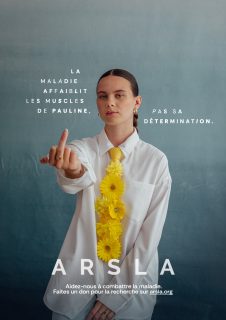

Pauline, 22 ans, la jeunesse suspendue à un traitement

« J’ai 22 ans, et la SLA m’oblige à penser chaque jour comme si c’était un défi. »

Diagnostiquée à 20 ans, Pauline vivait une vie d’étudiante passionnée de voyages et de poésie, portée par un appétit de découvertes et une curiosité insatiable.

Aujourd’hui, malgré la maladie, elle avance avec une vitalité et une détermination qui forcent l’admiration. Elle bénéficie d’un traitement innovant, le Tofersen, qui ralentit l’évolution de sa SLA.

Dans le film, elle apparaît seule, droite et fragile à la fois, incarnation d’une jeunesse que la maladie ne devrait jamais frapper. « Tant qu’il me restera des forces, je veux continuer à rêver d’avenir », confie-t-elle. Son geste parle aussi pour tous les jeunes qui refusent de voir leur horizon se refermer trop tôt.

Avec son regard déterminé, Pauline incarne l’urgence de financer l’Institut Charcot, pour qu’un jour la recherche offre à tous ce qu’elle a eu la chance de recevoir : une lueur d’espoir.

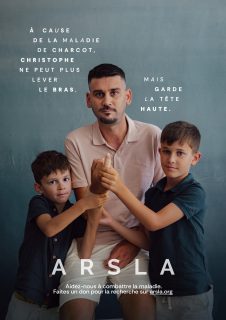

Christophe, 38 ans : le combat d’un père

« Mes enfants ont levé le doigt pour moi. »

Christophe a 38 ans. Passionné de sport, il partageait avec sa femme Laura et leurs deux enfants une vie pleine d’énergie, rythmée par les matchs et les éclats de rire. Puis la SLA a frappé, bouleversant tout. Les gestes se sont ralentis, jusqu’à devenir impossibles. Mais l’amour, lui, n’a pas fléchi.

Dans le film Tant qu’il nous restera des forces, Christophe n’a plus la force d’accomplir seul le geste. Ce sont ses deux enfants qui lèvent le doigt à sa place, un moment d’une intensité rare. « C’est leur façon de dire que nous nous battons ensemble », confie-t-il.

Autour de lui, Laura est sur tous les fronts. Elle organise des événements pour faire connaître la maladie et soutenir la recherche, transformant la lutte en élan collectif. Ensemble, ils veulent laisser à leurs enfants un héritage plus précieux qu’un bien matériel : une leçon de courage, de solidarité et d’amour sans condition.

Christophe incarne la transmission dans sa forme la plus pure : celle d’un père qui se bat pour que ses enfants voient un jour la victoire sur la maladie. Il rappelle pourquoi il est vital de soutenir l’Institut Charcot : pour que d’autres parents puissent continuer à être les héros du quotidien, et non les témoins impuissants d’un combat sans issue.

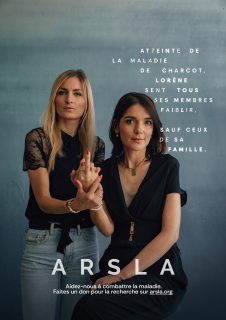

Lorène, 38 ans : deux sœurs, une seule voix

« Tant qu’il me restera des forces, je ne me tairai pas. »

Diagnostiquée le 9 novembre 2022, Lorène a 38 ans et vit à Annecy. Passionnée d’aventure et de voyage, elle aimait repousser les limites, découvrir de nouveaux horizons. Aujourd’hui, son plus grand voyage est intérieur : continuer à vivre, à aimer et à transmettre, malgré une maladie qui affaiblit ses bras mais jamais sa volonté.

Dans le film de campagne, elle apparaît avec sa sœur Marine en symbiose. Quand Lorène vacille, Marine la soutient ; quand ses gestes ralentissent, Marine les prolonge. « Quand la maladie touche Lorène, elle me traverse aussi », confie Marine.

Lorène a choisi de transformer son épreuve en parole publique. Administratrice de l’ARSLA, elle témoigne pour briser le silence autour de la SLA.

Elle a publié un livre, La vie est belle, essaie-la, où elle transforme l’épreuve en un appel à profiter du présent, à savourer l’instant présent et à résister par la vie.

Son geste dans la campagne, porté par Marine à ses côtés, est un serment : « Tant qu’il nous restera des forces, aucune de nous deux ne se cèdera. »

Lorène et Marine incarnent la sororité absolue et rappellent pourquoi il est vital de financer l’Institut Charcot : pour que la recherche aille plus vite que la maladie, et que cette voix partagée puisse continuer de résonner.

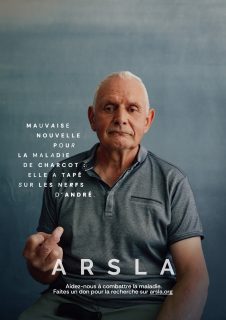

André, 64 ans : la bonté en action

« Si je peux encore être utile, alors la maladie n’a pas tout gagné. »

Originaire de la Loire, André a 64 ans. Diagnostiqué il y a plusieurs années d’une forme lente de la SLA, il parle souvent de “chance”. Une chance fragile, mais réelle, selon lui, de pouvoir encore marcher, d’avoir du temps pour voir grandir ses petits-enfants, et surtout de pouvoir le donner. Ancien artisan, il a toujours eu les mains au service des autres. Aujourd’hui, ce sont ses mots, sa présence, son écoute qu’il offre.

Bénévole à l’ARSLA depuis des décennies, André accompagne les familles et soutient les nouveaux patients. Il connaît les visages de la peur, de la fatigue, du découragement et il répond par une bienveillance têtue. Dans le film Tant qu’il nous restera des forces, son geste est simple, direct. Il incarne cette dignité tranquille de ceux qui ne renoncent jamais.

->André est la preuve que la résistance peut aussi être douce. Il incarne l’esprit même de l’Institut Charcot : celui d’une communauté où chaque expérience compte pour faire avancer la recherche et pour que personne n’affronte la maladie seul.

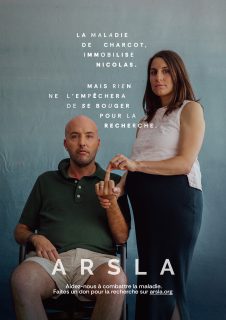

Nicolas, 40 ans, penser la recherche autrement

« Je ne peux plus parler, mais je peux encore penser. »

Diagnostiqué en 2023, Nicolas a vu son quotidien bouleversé par la SLA. Les mots se sont effacés peu à peu, mais la pensée, elle, n’a jamais ralenti. Père depuis quelques semaines d’une petite fille, il s’accroche à l’avenir à travers elle. « Je veux qu’elle grandisse dans un monde où la SLA n’est plus une condamnation », confie-t-il.

Dès le début de sa maladie, Nicolas a eu une intuition : celle que l’intelligence artificielle pouvait devenir une arme décisive contre la SLA. C’est cette conviction, née de la lucidité et de la révolte, qui l’a rapproché de l’ARSLA. De cette rencontre est née une idée devenue réalité : l’Institut Charcot, un lieu où chercheurs, cliniciens et patients conjuguent leurs forces pour accélérer la découverte de traitements.

Dans le film Tant qu’il nous restera des forces, Nicolas n’est pas seul. À ses côtés, sa femme, Sabrina, l’aide à lever le doigt contre la maladie. Ce geste partagé, d’une intensité bouleversante, dit tout : l’amour, la résistance, la promesse silencieuse de continuer à lutter ensemble.

Nicolas incarne le lien vivant entre la révolte et la recherche, entre le film et l’Institut. Son geste n’est pas seulement un symbole : c’est une promesse faite à sa fille que la science ira plus vite que la maladie.

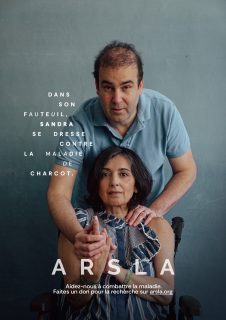

Sandra, 51 ans : la révolte à vif

« Je suis en colère, et je veux que ça se sache. »

Diagnostiquée en 2023, Sandra vit à Paris avec son mari et leur fils. Femme d’engagement, passionnée de culture et de rencontres, elle a toujours eu le verbe haut et le cœur ouvert. Elle a appris la nouvelle de sa SLA comme on encaisse un coup trop fort. Mais elle a refusé de tomber.

Dans le film Tant qu’il nous restera des forces, Sandra apparaît aux côtés de son mari Jean-Pierre. Il l’accompagne dans le geste, la soutient dans son refus de se taire. Son regard est frontal, sa présence magnétique. Elle ne cherche pas à adoucir la réalité : elle la regarde en face, avec une intensité qui bouleverse. Sa révolte, c’est une façon d’aimer la vie encore plus fort.

Sous la colère, il y a une douceur immense. Celle d’une femme qui continue de rire, d’aimer, de rêver, malgré la perte progressive de ses forces.

Par son regard, Sandra nous rappelle l’urgence d’agir : donner à la recherche, à l’Institut Charcot, les moyens de transformer cette colère en victoire pour que plus aucune femme, plus aucune famille, n’ait à se battre ainsi pour continuer à vivre.

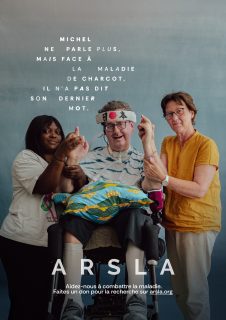

Michel, 60 ans, combattant depuis 10 ans

« Je sais que je vais perdre la guerre contre la SLA, mais toutes les batailles que je peux gagner font du bien. »

Diagnostiqué en 2015, Michel avait 50 ans. À cette époque, il s’accomplissait pleinement, professionnellement et personnellement. Puis la maladie s’est invitée, lentement, sans prévenir, jusqu’à lui retirer toute mobilité, sauf celle des yeux.

Aujourd’hui, il communique par le regard, un sourire esquissé, un froncement de sourcils. Mais son humour reste intact, sa lucidité, désarmante. Une trachéotomie lui permet de respirer, une gastrostomie de se nourrir.

À ses côtés, son épouse Véronique veille avec une présence constante, épaulée par son auxiliaire de vie. Leur vie est désormais rythmée par la maladie, mais jamais entièrement définie par elle. Dans le film Tant qu’il nous restera des forces, Véronique et son auxiliaire de vie unissent leurs mains à celles de Michel pour lui permettre d’exprimer encore ce refus de céder.

Ce geste partagé, d’une intensité rare, dit tout : la fragilité du corps, la puissance du lien, et l’amour comme prolongement de la volonté. Michel incarne la résistance à l’état pur. Il transforme chaque jour en victoire intime. Par son engagement, il rappelle que la recherche doit aller plus vite que la maladie.

Financer l’Institut Charcot, c’est donner une chance à celles et ceux qui, comme lui, mènent bataille chaque jour.