Imaginez une immense usine où chaque machine travaille en harmonie pour produire un journal parfait. Si un dérèglement survient au tout début de la chaîne, un papier mal aligné par exemple, le défaut ne se verra qu’à la fin, lorsque le journal sortira mal imprimé.

C’est un peu ce qui se passe dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) : les symptômes visibles (difficultés à parler, à bouger, à avaler) ne sont que la conséquence d’un déséquilibre cérébral qui s’est installé bien avant.

Le cerveau est un véritable chef d’orchestre pour notre corps. Il coordonne les différentes régions du corps pour qu’elles travaillent ensemble avec justesse et précision. Pour cela, il utilise des signaux électriques : les ondes lentes (delta, thêta, alpha) qui assurent la stabilité, et les ondes rapides (bêta, gamma) qui permettent les mouvements précis.

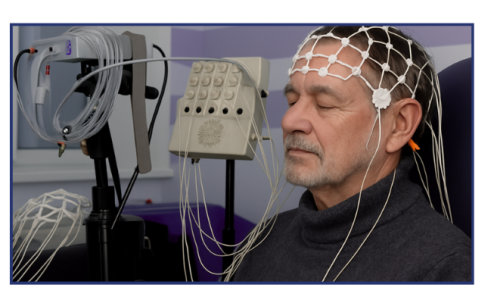

Quand ces deux types d’ondes perdent leur synchronisation, c’est toute l’harmonie du système qui se dérègle. Cette activité électrique peut être enregistrée grâce à l’électroencéphalogramme (EEG), un examen simple et non invasif (comme démontré dans la figure ci-dessous), déjà utilisé au quotidien pour le suivi de patients épileptiques.

En 2023, une collaboration franco-allemande a publié dans la prestigieuse revue Science Translational Medicine une étude montrant que, dans des modèles de SLA et chez des patients, les neurones présentaient un défaut de communication. Pour communiquer, les cellules neuronales ont besoins de messagers chimiques car ils n’ont pas de contact direct entre eux. Ces médiateurs chimiques sont appelés neurotransmetteur. Dans cette étude, les chercheurs ont mis en évidence que dans la zone du cerveau responsable des mouvements (le cortex moteur), un neurotransmetteur particulier, appelé noradrénaline, était fortement diminué, créant ainsi une perturbation de communication majeure entre les neurones. Les chercheurs ont noté que ce dysfonctionnement précédait la perte progressive de la motricité chez le sujet malade

Lors de l’été 2025, ces mêmes chercheurs français, provenant de Sorbonne Université à Paris et de l’Université de Strasbourg, ont voulu savoir s’ils pouvaient détecter cette instabilité directement dans le cerveau de patients atteint de SLA par l’EEG. Leur étude, publiée dans la revue Brain Communications, a comparé 26 patients atteints de SLA à 26 volontaires en bonne santé. Lors de cette étude, ils se sont intéressés à une mesure particulière : le couplage phase-amplitude (PAC). Pour comprendre ce couplage, imaginez un groupe de musique : le bassiste (qui joue les sons graves et lents) donne la mesure, tandis que les guitaristes et les batteurs (sons rapides) ajoutent la mélodie. Si le bassiste se désynchronise, tout le groupe joue faux. Dans le cerveau, c’est pareil : les ondes lentes guident les rapides pour maintenir une activité cohérente.

Chez les patients atteints de SLA, les chercheurs ont observé que ce dialogue entre ondes lentes (type thêta) et ondes rapides (type gamma) était perturbé. Plus intéressant encore, cette perte de coordination allait de pair avec une altération des zones du cerveau contrôlant les mouvements, visibles par imagerie. Cette perturbation était plus marquée du côté dominant du corps (par exemple, la zone motrice droite chez les droitiers). Cela signifie que là où la maladie affaiblit le contrôle moteur, le cerveau perd aussi sa capacité à faire “jouer ensemble” ses rythmes électriques.

C’est une avancée prometteuse !

Pour les chercheurs et les médecins, cette découverte est importante. Elle relie, pour la première fois, la désorganisation fonctionnelle (mesurée par l’EEG) à la dégradation structurelle (vue par imagerie). Si l’on parvient à identifier ces signaux EEG précocement, il serait possible de détecter la maladie avant même les premiers symptômes moteurs. Pour les patients, cela pourrait signifier un diagnostic plus rapide et une prise en charge plus précoce, quand les traitements ont encore une chance d’agir.

En revanche, une des limites majeures de cette étude est le nombre de patients inclus. Ces résultats ont besoins d’être répétés avec un panel de patient plus large et idéalement sur des formes différentes de SLA ainsi dans des zones géographiques différentes. Il serait également intéressant de comparer cette altération de PAC avec d’autres maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer par exemple afin de s’assurer de la spécificité de l’altération.

Les chercheurs concluent leur papier en indiquant qu’une étude est déjà en cours (STRATALS) ayant pour but de savoir si des changements similaires dans le couplage d’ondes (PAC) pourraient être observés chez les personnes porteuses d’une mutation du gène C9orf72, responsable d’une forme génétique de la SLA. L’objectif serait de détecter très tôt, avant même l’apparition des premiers symptômes moteurs, les signes d’un déséquilibre cérébral annonciateur de la maladie. Si cette hypothèse se confirmait, l’EEG pourrait devenir un outil de dépistage précoce non invasif, permettant d’agir bien avant que les neurones moteurs ne soient irréversiblement atteints.

Et si demain, un simple EEG suffisait à prévenir la SLA avant qu’elle ne se déclare, ce serait une révolution silencieuse, née de l’écoute des rythmes cachés du cerveau.

L’ARSLA a soutenu les travaux publiés par les équipes du Dr Véronique Marchand-Pauvert (Sorbonne Université) et du Dr Caroline Rouaux (Université de Strasbourg), ainsi que le 4ème année de thèse du Dr Cristina Benetton. Ces financements sont essentiels pour permettre la recherche d’avancer et de trouver des nouveaux outils diagnostiques, avec pour objectif de diagnostiquer la maladie le plus tôt possible.

Si l’ARSLA finance tant de projets prometteurs, c’est grâce à votre soutien ! Continuez à soutenir l’ARSLA et la recherche !

Pour aller plus loin : Benetton et al. Encephalography cross-frequency coupling and brain alteration in amyotrophic lateral sclerosis. Brain Communications, 2025.